“El poder no es ya el ejercicio de la voluntad sobre lo real, sino la capacidad de imponer ficciones que reemplacen la experiencia por simulacros.”

Qué duda cabe: vivimos una época —triste— signada por la primacía de la imagen sobre la sustancia, de la percepción sobre la verdad, de la narración emocional sobre el juicio racional —¿cómo terminamos aquí?—. En este funesto contexto, hablar de posverdad no es simplemente referirse a la difusión de falsedades, sino a la instauración de un paradigma epistémico en el que los hechos son desplazados por los efectos, en el que la validez de una afirmación se mide, no por su correspondencia con la realidad, sino por su capacidad de emocionar, movilizar o ratificar convicciones previas.

El fenómeno es global y transversal. Atraviesa tanto las estructuras mediáticas como las lógicas de consumo, el lenguaje educativo, el pensamiento jurídico y, por supuesto, la praxis política. Lo que está en juego ya no es la gestión efectiva de las condiciones materiales de existencia de una sociedad. Lo que ahora importa es la creación de entornos simbólicos plausibles donde las masas incautas —usted disculpe la tautología— se sientan cómodas, representadas y, sobre todo, distraídas.

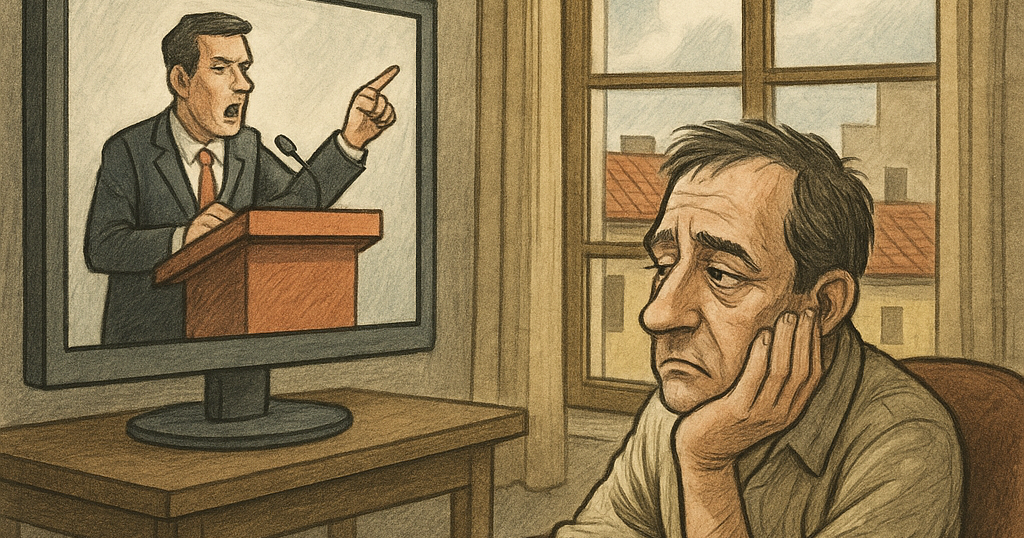

Esta mutación no ha ocurrido de manera espontánea. Su caldo de cultivo ha sido la tecnificación del mundo y la estetización de lo político, ambas consagradas en el fetiche contemporáneo por la pantalla: metáfora y vehículo de una mirada domesticada, de una atención cautiva, de un pensamiento empobrecido. Si en otro tiempo —bendito— el pensamiento crítico miraba por las ventanas del mundo —por la historia, por los hechos, por la experiencia vivida—, hoy ese impulso ha sido sustituido por la compulsión a contemplar pantallas que no reflejan la realidad, sino que la sustituyen.

En este clima, los gobiernos han dejado de ser administradores de realidades concretas —como los bienes públicos, la justicia distributiva, el orden normativo o la soberanía cultural— para convertirse en gerentes de narrativas, que además apestan a falacia. La lógica del storytelling ha sustituido al principio de la verdad. Lo que se valora de un dirigente político no es su eficacia, sino su capacidad para producir sentido en un mundo hiperinformado y desorientado. Las campañas políticas ya no apelan a programas, sino a identidades. Los partidos ya no ofrecen planes, sino relatos de pertenencia emocional.

La política, pues, ha devenido espectáculo y, como tal, obedece a sus propias reglas de escenificación. La verdad, en este nuevo régimen de visibilidad, estorba: es tosca, exigente, anticlimática. En su lugar, triunfa el argumento emotivo y facilón —cuidado con el pensamiento profundo—, la narrativa viral, el meme como síntesis ideológica. El político, en tales condiciones, ya no es el gestor del bien común, sino el influencer de una comunidad afectiva. Lo real, en tanto que tozudo y refractario al deseo, se convierte en amenaza que debe ser revestida de discurso o negada.

Esta “desustanciación” del poder es, al mismo tiempo, una forma de neutralización de la política misma. Porque allí donde sólo hay administración de relatos, ya no hay transformación de estructuras, sino simple gestión de consensos precarios —por más que a diario se nos diga lo contrario—. Se gobierna, más que para resolver conflictos, para aplacar percepciones —en nuestra época los conflictos son mentales—, y se legisla no para establecer justicia, sino para apaciguar narrativas divergentes. La democracia, así, no es más que una coreografía de participación dirigida a públicos segmentados, monitorizados por algoritmos que deciden qué versión del mundo recibirá cada ciudadano.

Frente a este estado de cosas, urge un viraje radical: una reconquista de lo real. No me refiero a la nostalgia de un pasado supuestamente auténtico o mejor. Más bien aludo a la afirmación de que la política debe volver a ser el arte de transformar la realidad efectiva de los cuerpos, de las instituciones, de los territorios, de la carne palpitante. Ello exige rechazar la pasividad del espectador y la comodidad del consumidor de relatos, para retomar la difícil tarea de mirar por las ventanas, es decir, de abrirse a la experiencia cruda, al dato incómodo, al dolor ajeno, a las desigualdades tangibles que las pantallas esconden tras su brillo, siempre con ojos críticos.

Este retorno no puede ser espontáneo. Requiere de una conducción férrea. Es aquí donde entra en juego una élite —necesaria y no elitista— de carácter intelectual, cuya función no es mandar ni adoctrinar, sino iluminar. Una aristocracia del espíritu, no del linaje; una vanguardia crítica, no partidaria; un grupo de pensadores, científicos, artistas, juristas, educadores y filósofos comprometidos con la verdad incómoda y dispuestos a desmontar los dispositivos de seducción masiva. Su tarea es doble: por un lado, denunciar las ficciones que esclavizan; por el otro, reconstruir los vínculos con lo real desde nuevas prácticas pedagógicas, estéticas y políticas.

Este movimiento debe nacer desde la resistencia activa al simulacro. Necesita ser, más que un simple gesto nostálgico o marginal, una nueva forma de radicalidad: la radicalidad de pensar, de cuestionar, de hablar claro, de señalar lo que se oculta tras la escenografía de las pantallas —una radicalidad que, dicho sea de paso, jamás ha sido adoptada como eje central de la política—. La idea no es negar el poder del relato —que es necesario, definitorio—, sino subordinarlo a la verdad; no rechazar la tecnología, sino sustraerla al control de los intereses que la utilizan para adormecer conciencias.

En síntesis, si la política ha devenido en administración de relatos, no es porque la realidad haya dejado de existir, sino porque la hemos dejado de mirar. Hoy, más que nunca, es preciso recordar que gobernar implica decidir sobre la vida y no sobre la historia que se cuenta acerca de ella. Mientras los gobiernos sigan confundiendo el discurso con el acontecimiento, la ciudadanía seguirá siendo una clientela emocional, y no una comunidad racionalmente deliberante.

Ante el vértigo de las pantallas, urge recuperar el horizonte de lo tangible. En oposición al gobierno de las emociones, hace falta la restauración de la inteligencia. Y frente a la posverdad, se impone el deber de la post-ficción: un movimiento que, desde la lucidez y el compromiso, reintegre la política a la tierra firme de la realidad. El desafío es inmenso, pero inaplazable. Porque si no somos nosotros quienes rehacemos el vínculo con el mundo, serán otros —más cínicos, más astutos— quienes lo seguirán fabricando por nosotros.

Y entonces ya no habrá ventanas ni pantallas: sólo jaulas invisibles que llamaremos libertad.