Hace unos días, tras una de esas sesiones en que el aula se convierte en una extensión del pensamiento y no sólo en un sitio de transmisión de información, cierta alumna lanzó una pregunta que, por su carga de honestidad, me resultó imposible esquivar: “¿Por qué estudiar Derecho en nuestros días?” No la formuló con cinismo ni desdén, sino con una mezcla de inquietud y desasosiego, como quien intuye que algo en el mundo jurídico dejó de encajar, pero todavía no logra ponerlo en palabras del todo.

Para quien hace del pensamiento su oficio, cualquier pregunta es semilla. No importa si brota en la academia, en la calle o en el silencio de una duda ajena: cada interrogante es un umbral hacia nuevas reflexiones. Y aquella pregunta, tan sencilla en apariencia, pero cargada de implicaciones harto interesantes, me acompañó durante días. No por falta de respuestas, sino porque exige una que esté a la altura de su gravedad. Así, hoy me atrevo a bosquejarla, desde luego para quien la formuló, pero también para todos los estudiantes de Derecho que, conscientes o no, la llevan consigo.

México atraviesa uno de los momentos más desconcertantes de su historia reciente. Bajo la máscara del “cambio verdadero” se ha instaurado un populismo rapaz que, lejos de elevar la conciencia política del ciudadano, convierte la ignorancia en estandarte, el resentimiento en brújula y la demagogia en política de Estado. Como si de una revancha histórica se tratara, se nos hace creer que cualquier persona puede y debe gobernar, no a partir de sus virtudes, talentos o conocimientos, sino a partir de su “proximidad con el pueblo”, que suele traducirse en vulgaridad, simpleza y desprecio por el saber.

La cultura del esfuerzo ha sido reemplazada por la del atajo. El talento y la disciplina, antiguas virtudes de toda persona que aspiraba al servicio público o al ejercicio del Derecho, hoy son vistas con sospecha, cuando no con abierto desdén. El compromiso con el estudio es ridiculizado; la excelencia, tildada de elitista; y la ignorancia, aplaudida como signo de autenticidad e identidad. No es extraño entonces que muchos jóvenes (incluso aquellos que lo son a pesar de los años) cuestionen el sentido de estudiar, de prepararse, de resistir intelectualmente en un país que parece recompensar justo lo contrario.

Miguel Carbonell lo expresa con meridiana claridad:

“¿Cómo vamos a convencer a los jóvenes para que estudien y se preparen si todos ellos ven que a los cargos más altos llegan sujetos iletrados, si los partidos premian a sus incondicionales sin importarles la ignorancia que demuestren y sin tomar en cuenta el más mínimo mérito académico? ¿Cómo vamos a sacar adelante al país cuando el mensaje que llega desde donde se ejerce el poder es que más vale ser cómplice o compadre, que un buen estudiante?”

En efecto, ¿cómo? Uno se afana en articular las ideas, pero la realidad se apresura en demolerlas con ejemplos tan brutales que no dejan espacio ni para el asombro. ¿Cómo? Es más, ni siquiera estoy seguro de que estas palabras (si acaso son leídas) resistan el más tenue canto de la sirena que emana, seductor, adoctrinante y facilón, desde Palacio Nacional y sus múltiples sucursales de propaganda.

A ello debemos sumar el conformismo casi genético del mexicano promedio, que lejos de exigir, celebra la mediocridad si esta viene envuelta en un discurso supuestamente “popular”. De este modo, la ética del mínimo esfuerzo ha sido elevada a principio político. El mérito, antes símbolo de superación, hoy es percibido como afrenta. Y en este escenario, el Derecho (que por naturaleza exige rigor, método, razonamiento) parece convertirse en una empresa quijotesca, si no es que inútil.

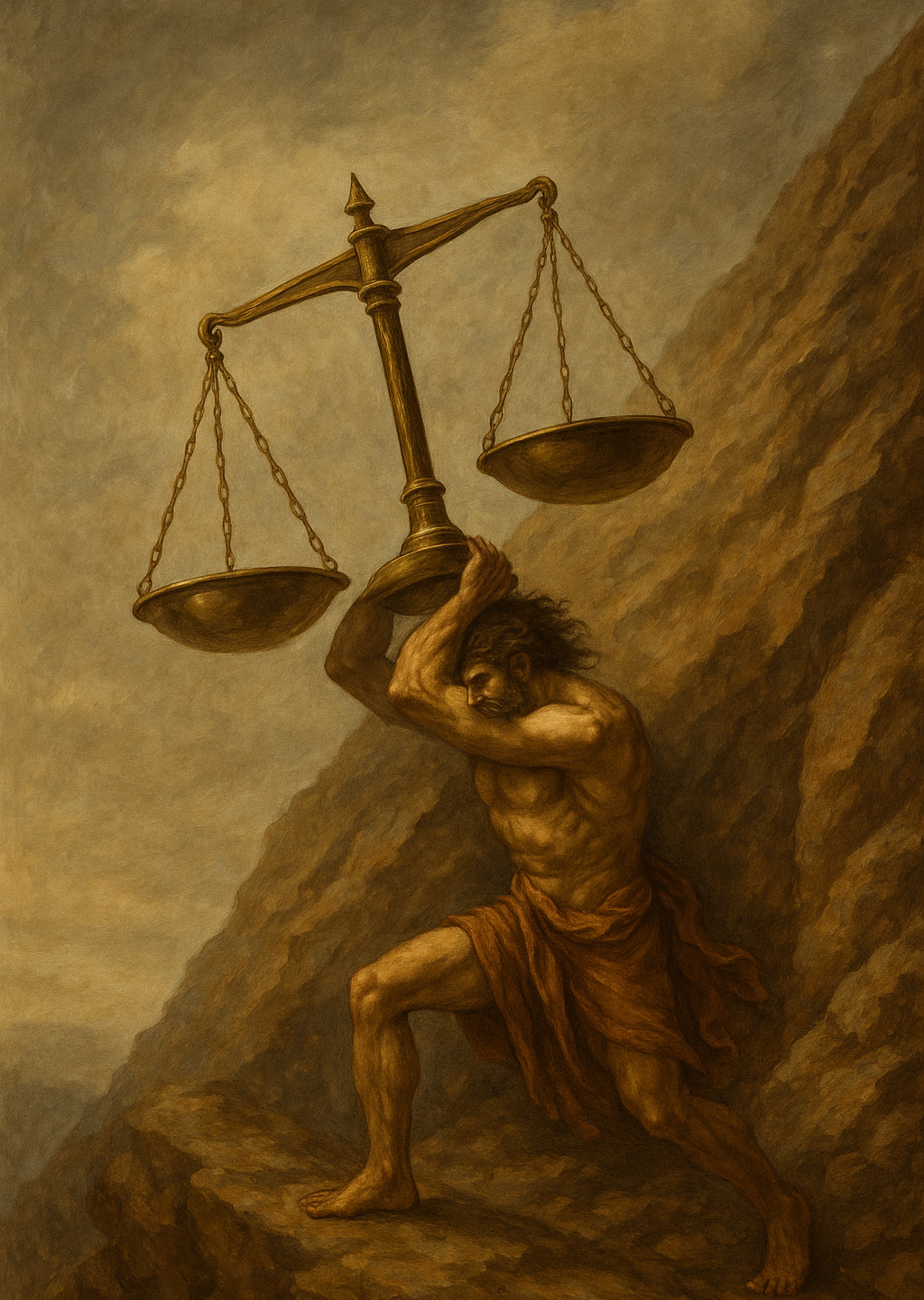

Sin embargo, es precisamente por todo esto que estudiar Derecho no sólo sigue siendo necesario, sino urgente. En un entorno donde la ley es manipulada, la Constitución vilipendiada y la justicia usada como arma política, el abogado deviene en uno de los últimos bastiones de lucidez institucional. Lejos de ser un técnico al servicio del poder, el jurista comprometido es un creador de realidades. Un arquitecto del mundo posible. Por eso, como no me canso de predicarlo, no basta con interpretar la norma: hay que defenderla frente a su descomposición. No basta con aprender a litigar: hay que aprender a resistir con inteligencia, con palabra, con sentido de historia.

Es probable que nunca antes en México haya sido tan interesante, tan desafiante y tan necesario ejercer la profesión de abogado. Estamos viviendo un tiempo de disrupciones jurídicas, donde las formas tradicionales de resolución de conflictos se ven superadas por nuevas dinámicas sociales, donde la política erosiona el Estado de Derecho con una velocidad alarmante, y donde el lenguaje jurídico debe repensarse desde sus raíces para responder a problemas inéditos.

Frente a ese panorama, el Derecho no puede ser sólo un cúmulo de códigos y sentencias. Debe ser una herramienta de transformación. Un escudo contra la arbitrariedad. Una brújula en medio de la confusión moral. Una llama encendida, aún en los tiempos más oscuros.

Esta breve reflexión bajo ningún supuesto pretende ser una respuesta acabada. Es apenas un gesto de gratitud hacia esa alumna que tuvo el coraje de preguntar lo que muchos callan. Pero también es una respuesta para todos mis alumnos —y quizás, para buena parte de quienes hoy estudian Derecho—, porque en cada uno de ellos habita la posibilidad de que el Derecho no sea sólo una carrera, sino una forma de dignificar el mundo.

Estudiar Derecho hoy es un acto de resistencia. Una apuesta por el pensamiento en tiempos que lo desprecian. Un compromiso con la verdad, aunque ésta moleste. Y una esperanza silenciosa, pero firme, de que aún es posible enderezar lo torcido. A quienes abrazamos el estudio del Derecho se nos confió la descomunal tarea de moldear la realidad social. ¿Puede haber una motivación más poderosa que esa para no abandonar la lucha que comienza en nosotros y termina en nuestro entorno? Convencido estoy de que no. Por eso me juego la vida en ello.